Winnerl, Joseph Thaddäus (1799-1886): Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 6: | Zeile 6: | ||

Joseph Thaddäus Winnerl wurde am [[25. Januar]] [[1799]] in Mureg/Steiermark geboren. Er absolvierte eine Lehre bei [[Schmidt, Georg Fidel|Georg Fidel Schmidt]] in Graz, wo er [[1816]] freigesprochen wurde. Anschließend arbeitete Winnerl bei [[Kessels, Heinrich Johann|Kessels]] in Altona, bei [[Urban Jürgensen]] in Kopenhagen und ab [[1829]] in Paris wo er u.a. bei [[Breguet|Breguet et fils]] arbeitete. [[1831]] fertigte er die erste [[Taschenuhr]] mit "[[seconde independante]]". Ihr zentral angeordneter Sekundenzeiger ließ sich unabhängig vom [[Armbanduhrwerk|Uhrwerk]] beliebig oft anhalten und wieder starten, aber nach Beendigung der Zeitnahme lief der Zeiger nur langsam zum Nullpunkt zurück. Erst dann konnte ein neuer Stoppvorgang beginnen. [[1832]] machte er sich in Paris selbständig und fertigte [[Marinechronometer]], Präzisionstaschenuhren und Präzisionspendeluhren. Von [[1835]] bis [[1840]] arbeitete [[Lange, Ferdinand Adolph (18.02.1815 - 03.12.1875)|Ferdinand Adolph Lange]] bei Winnerl. | Joseph Thaddäus Winnerl wurde am [[25. Januar]] [[1799]] in Mureg/Steiermark geboren. Er absolvierte eine Lehre bei [[Schmidt, Georg Fidel|Georg Fidel Schmidt]] in Graz, wo er [[1816]] freigesprochen wurde. Anschließend arbeitete Winnerl bei [[Kessels, Heinrich Johann|Kessels]] in Altona, bei [[Urban Jürgensen]] in Kopenhagen und ab [[1829]] in Paris wo er u.a. bei [[Breguet|Breguet et fils]] arbeitete. [[1831]] fertigte er die erste [[Taschenuhr]] mit "[[seconde independante]]". Ihr zentral angeordneter Sekundenzeiger ließ sich unabhängig vom [[Armbanduhrwerk|Uhrwerk]] beliebig oft anhalten und wieder starten, aber nach Beendigung der Zeitnahme lief der Zeiger nur langsam zum Nullpunkt zurück. Erst dann konnte ein neuer Stoppvorgang beginnen. [[1832]] machte er sich in Paris selbständig und fertigte [[Marinechronometer]], Präzisionstaschenuhren und Präzisionspendeluhren. Von [[1835]] bis [[1840]] arbeitete [[Lange, Ferdinand Adolph (18.02.1815 - 03.12.1875)|Ferdinand Adolph Lange]] bei Winnerl. | ||

| − | Um [[1838]] präsentierte er einen [[Schleppzeiger]]mechanismus mit zwei übereinander angeordneten [[Sekunde]]nzeigern. Einer davon markierte den Beginn, der andere das Ende eines Ereignisses. Aber auch bei dieser Uhr konnte das Problem der Nullstellung nicht gelöst werden. Seine Hauptstärke bestand im Bau der Marinechronometer, von denen er zahlreiche, vortrefflich gearbeitete Exemplare | + | Um [[1838]] präsentierte er einen [[Schleppzeiger]]mechanismus mit zwei übereinander angeordneten [[Sekunde]]nzeigern. Einer davon markierte den Beginn, der andere das Ende eines Ereignisses. Aber auch bei dieser Uhr konnte das Problem der Nullstellung nicht gelöst werden. Seine Hauptstärke bestand im Bau der Marinechronometer, von denen er zahlreiche, vortrefflich gearbeitete Exemplare fertigte. Mehrere derselben wurden prämiiert, als die Prüfungszeit noch auf volle 13 Monate ausgedehnt war. Im Jahre [[1844]] veröffentlichte die Société d'encouragement in Text und Zeichnungen seine Pendeluhren und Sekundenzähler. Berühmt sind seine Arbeiten über den Isochronismus bei Pendel-Schwingungen, bedingt durch die Stärke der Aufhängefeder. |

| − | Im Januar [[1868]] fertigte Winnerl die erste Pendeluhr mit elektrischem Kontakt an, welche noch in den Kellerräumen des Observatoriums | + | Im Januar [[1868]] fertigte Winnerl die erste Pendeluhr mit elektrischem Kontakt an, welche noch in den Kellerräumen des Observatoriums aufgestellt wurden. Er verwendete zu diesem Zwecke die Hemmung von [[Reid, Thomas|Thomas Reid]], welche er so geschickt umänderte, dass sie am vollkommensten und besten den geforderten Ansprüchen genügte. |

| − | Winnerl beschäftigte sich auch mit der Verbesserung der [[Ankerhemmung]] u.a. bei Großuhren. Er entwickelte eine [[Sekundärfehlerkompensation]] für [[Chronometer]]uhren. Für seine Arbeiten erhielt Winnerl zahlreiche Auszeichnungen. Im Jahre [[1844]] wurde Winnerl bereits zum Ritter der Ehrenlegion ernannt und [[1855]] zum Offizier. | + | Winnerl beschäftigte sich auch mit der Verbesserung der [[Ankerhemmung]] u.a. bei Großuhren. Er entwickelte eine [[Sekundärfehlerkompensation]] für [[Chronometer]]uhren. Für seine Arbeiten erhielt Winnerl zahlreiche Auszeichnungen. Im Jahre [[1844]] wurde Winnerl bereits zum Ritter der Ehrenlegion ernannt und [[1855]] zum Offizier. Er war von [[1859]] bis [[1870]] als Stadtverordneter in Paris tätig und veröffentlichte mehrere Schriften. [[1870]] gab er seine Werkstatt auf. |

| − | Er war von [[1859]] bis [[1870]] als Stadtverordneter in Paris tätig und veröffentlichte mehrere Schriften. [[1870]] gab er seine Werkstatt auf. | ||

Um [[1850]] wohnte Winnerl in der Rue d'Artois No. 20, das Haus wurde zerstört. | Um [[1850]] wohnte Winnerl in der Rue d'Artois No. 20, das Haus wurde zerstört. | ||

Version vom 21. August 2010, 15:38 Uhr

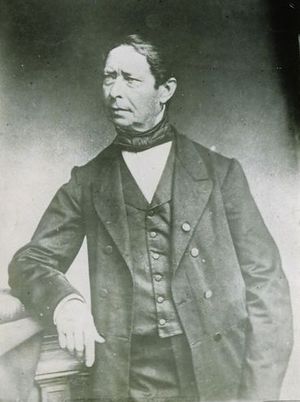

Winnerl, Joseph Thaddäus

Österreichischer Uhr- und Chronometermacher

Joseph Thaddäus Winnerl wurde am 25. Januar 1799 in Mureg/Steiermark geboren. Er absolvierte eine Lehre bei Georg Fidel Schmidt in Graz, wo er 1816 freigesprochen wurde. Anschließend arbeitete Winnerl bei Kessels in Altona, bei Urban Jürgensen in Kopenhagen und ab 1829 in Paris wo er u.a. bei Breguet et fils arbeitete. 1831 fertigte er die erste Taschenuhr mit "seconde independante". Ihr zentral angeordneter Sekundenzeiger ließ sich unabhängig vom Uhrwerk beliebig oft anhalten und wieder starten, aber nach Beendigung der Zeitnahme lief der Zeiger nur langsam zum Nullpunkt zurück. Erst dann konnte ein neuer Stoppvorgang beginnen. 1832 machte er sich in Paris selbständig und fertigte Marinechronometer, Präzisionstaschenuhren und Präzisionspendeluhren. Von 1835 bis 1840 arbeitete Ferdinand Adolph Lange bei Winnerl.

Um 1838 präsentierte er einen Schleppzeigermechanismus mit zwei übereinander angeordneten Sekundenzeigern. Einer davon markierte den Beginn, der andere das Ende eines Ereignisses. Aber auch bei dieser Uhr konnte das Problem der Nullstellung nicht gelöst werden. Seine Hauptstärke bestand im Bau der Marinechronometer, von denen er zahlreiche, vortrefflich gearbeitete Exemplare fertigte. Mehrere derselben wurden prämiiert, als die Prüfungszeit noch auf volle 13 Monate ausgedehnt war. Im Jahre 1844 veröffentlichte die Société d'encouragement in Text und Zeichnungen seine Pendeluhren und Sekundenzähler. Berühmt sind seine Arbeiten über den Isochronismus bei Pendel-Schwingungen, bedingt durch die Stärke der Aufhängefeder.

Im Januar 1868 fertigte Winnerl die erste Pendeluhr mit elektrischem Kontakt an, welche noch in den Kellerräumen des Observatoriums aufgestellt wurden. Er verwendete zu diesem Zwecke die Hemmung von Thomas Reid, welche er so geschickt umänderte, dass sie am vollkommensten und besten den geforderten Ansprüchen genügte. Winnerl beschäftigte sich auch mit der Verbesserung der Ankerhemmung u.a. bei Großuhren. Er entwickelte eine Sekundärfehlerkompensation für Chronometeruhren. Für seine Arbeiten erhielt Winnerl zahlreiche Auszeichnungen. Im Jahre 1844 wurde Winnerl bereits zum Ritter der Ehrenlegion ernannt und 1855 zum Offizier. Er war von 1859 bis 1870 als Stadtverordneter in Paris tätig und veröffentlichte mehrere Schriften. 1870 gab er seine Werkstatt auf.

Um 1850 wohnte Winnerl in der Rue d'Artois No. 20, das Haus wurde zerstört. Joseph Thaddäus Winnerl verstarb am 27. Januar 1886 in Audrésy (diesen Ort anzeigen). Sein Grab befindet (1902) sich auf dem Friedhof dieses kleinen Dorfes.

Mitarbeiter - Lehrling

- Lange, Ferdinand Adolph von 1835 bis 1840

- Gannery, Victor um 1838

- Vissière, Simon

- Krille, Moritz um 1845

- Rodanet, Julien Hilaire von 1826 bis 1837

- Ekegrèn, Henri Robert um 1850

Literatur

- Lexikon der Uhrmacherkunst, Carl Schulte: Emil Hübners Verlag Bautzen 1902